【イベントレポート】「採用×AI」 カジュアルMeetup !エクサウィザーズの人事DXとキャリアのぶっちゃけ話

2024年11月28日(木)、株式会社エクサウィザーズは、「採用×AI」をテーマとしたカジュアルな交流イベント「エクサウィザーズの人事DXとキャリアのぶっちゃけ話」を開催しました。人事のキャリアに興味のある方、またAI活用による採用・人事業務の変革を目指している方々向けに採用×AIをテーマにカジュアルに交流を行いました。本レポートではエクサウィザーズ半田による講演部分をご紹介します。

エクサウィザーズの事業概要

エクサウィザーズは「AIを用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、2016年に創業しました。

エクサウィザーズは、AIプラットフォーム事業とAIプロダクト事業という2つのビジネスモデルを通じて、様々な社会課題の解決を目指しています。AIプラットフォーム事業では顧客企業のAIに関する課題を個社ごとに解決し、AIプロダクト事業ではAIプラットフォーム事業で見えてきた汎用的な社会課題に対応するためにプロダクトを開発・提供しています。そしてそのAIプロダクトをAIプラットフォーム事業でも活用しています。我々はこれを「AIぐるぐるモデル」と呼んでおり、これを通じて様々な産業分野で社会課題の解決を進めていこうとしています。

介護、HR Techなどの分野に加え、近年では法人向けの生成AIサービス「exaBase 生成AI」をリリースするなど、事業領域を拡大しています。

「生成AI×採用」が人事のキャリアに及ぼす影響

生成AIに関するニュースは日々増加しており、全てを把握することは容易ではありません。そこで、本講演では採用分野における活用に焦点を当てて解説します。

直近のトピックとしてはOpenAIから新たなモデルo1が出てきました。これにより博士課程レベルの論理的思考ができるようになってきたというのが大きいと考えています。

OpenAIが考えるAI進化のロードマップにおける、第1段階の生成AI(ChatGPTやChatGPT-4o)は無数のWEB上の情報を学習して答える形だったので所謂「物知りな人」だったのが、今回の第2段階への進化で「考えられる人」になり、知らないことも考えて喋るフェーズに突入しました。

例えば、「底辺が8cm、高さが4cmの三角形の面積は?」という問題において、従来の生成AIはWEB上の情報から取得して「プロセスはわからないが、色々調べたらどうやら答えは16平方センチメートルである」と答えていたイメージでした。

しかし、今の論理的思考ができるAIは、「三角形の面積は底辺×高さ÷2である」という公式を理解した上で、「底辺が8cmで高さが4cmだから、8cm×4cm÷2=16平方センチメートルだ」というように導き出すことができるようになり、これが大きな進化となっています。

これが、第3段階の「エージェント」に繋がってきています。エージェントではユーザーに変わって行動し問題解決ができるようになります。更に第4段階の「発明家」ではAIがイノベーションを創出できるようになります。そして「AIカンパニー」では、企業や組織全体の業務をAIが遂行できるようになると言われています。諸説ありますが、第5段階まで4~5年で到達するのではないかという話が出ています。

AIが人間の能力を超える「シンギュラリティ」についても、当初2040~2050年頃と言われていた到達時期が、生成AIの登場により10年ほど早まる可能性が議論されています。シンギュラリティは、AIが人間の知能を超え、技術的特異点を迎えるという概念であり、社会に大きな変化をもたらすと考えられています。

私は2015年頃からAI業界に関わり始めましたが、AIでできるようになる内容の方向性は実はそれほど変わっていないような印象を受けています。ただ、いつ実現されるのかという「時期」については都度変化しており、これが20年後と言われていたものが10年後になったり5年後になったりしていると思います。直近は生成AIが登場したことで、一気にスピードが加速した印象です。

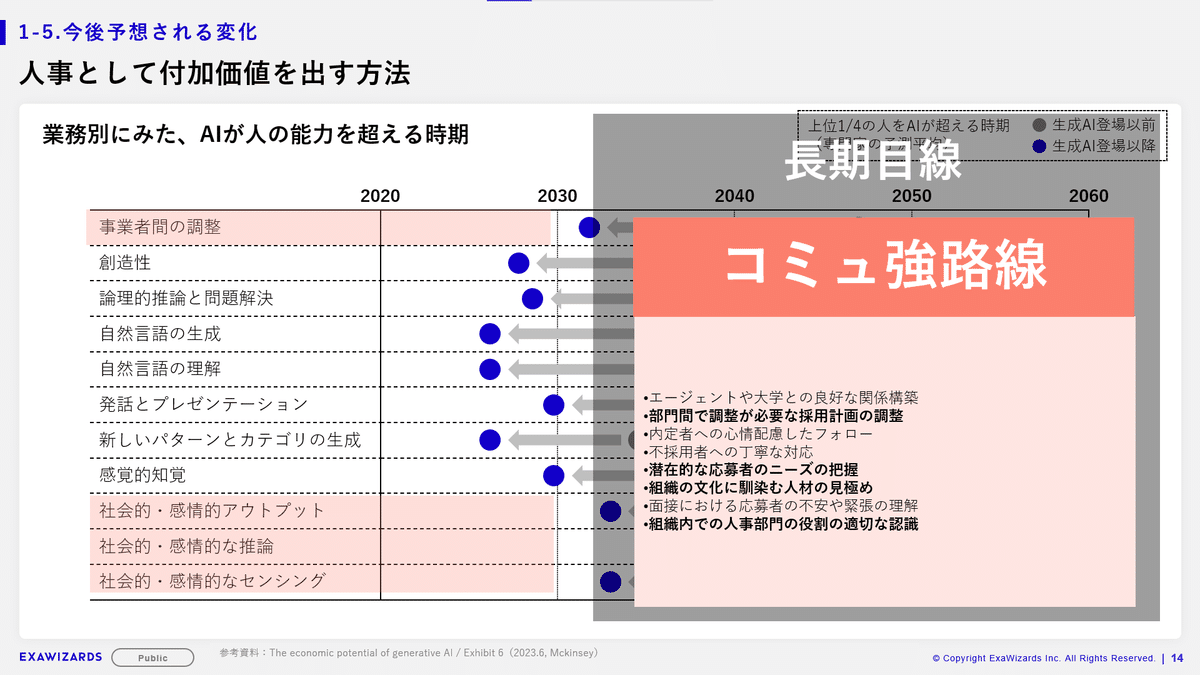

その中で人事として何ができるのかを考えると、5年後の2030年まで人間が担える領域が青い部分になると予想しています。

今こうして私がしているプレゼンテーションや、採用のイベントの企画、採用戦略の立案などはもうすぐにAIが追い付いてしまうでしょう。

一方で、少なくとも5年以上はかかりそうなのが赤いラインで示された領域です。これは人と人との調整や、感情的なセンシングやコミュニケーションといった要素で、これはしばらく時間がかかりそうです。

自分の考えでは、この青い部分は遅かれ早かれAIに置き換わっていくと思われるため、ここはむしろAIを積極的に活用していった方が人事としてのキャリアは伸びるし、生き残れるだろうと考えています。

一方で、長期的には赤い部分で勝負していかなければなりません。青い部分でAIを使いこなしつつ、この赤い部分、自分は「コミュ強(コミュニケーション力が強い)」と呼んでいますが、「これまでの背景などを含めてこの人が言うなら納得ができる」とか「人同士の調整ができる」といった要素が重要になってきます。

それぞれの人事担当者には強みや弱みがあると思いますが、青い部分(AI活用路線)と赤い部分(コミュ強路線)の両方が組み合わされば、生き残れると考えています。

まとめると、今後5年間は

・青い部分(自然言語、論理的推論など)はAIを活用していく

・赤い部分(人同士の調整や感情を伴った推論やアウトプット)を磨く

ことが勝負になると思います。

生成AI活用の3つのステージ

ここから具体的な実践内容についてお話します。採用の場面でのAI活用については、社外でも様々な機会で話していますが、大きく3つのステージがあると考えています。

まずステージ1はプロンプトで「こういうことをしてください」と指示をしていくのがステージ1です。生成AIがこれまで蓄積された無数のWeb上の情報に基づいて一般的な回答を返す状態です。

次のステージ2がデータ連携という形で、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)と呼ばれる技術を活用します。例えば社内の規定や蓄積されているデータ文書などを読み込ませて、それをベースに回答させる形で、生成AIに特定分野の知識を持たせます。参考書を渡すようなイメージです。このデータに基づいて生成AIが回答する状態です。

これをさらに進めると、ステージ3である自分たちの業務に特化したAIシステムを使っていくという段階になります。

このようにAIの活用には3段階あるのですが、ステージ1についてはいくつかインタビュー記事なども公開しているので今日は割愛させていただき、「24時間365日働く採用担当」についてご紹介します。

24時間365日働く採用担当

採用担当の皆さんは非常にお忙しいと思うので、人間と違い24時間365日働いてくれるシステムを作ってみました。

もともと私が課題に感じていたのは、基本的に採用のコストはエージェント費用と採用担当の人件費がどの会社でも主要な部分を占めているということです。

会社が成長し複数の事業を手がけるようになると、各事業にそれぞれリクルーターが配置されていきます。現在エクサウィザーズは約5人で業務する中で、ビジネス状況が変わったり、組織が変わったり、新しいポジションが開いたりすると、その情報を全てキャッチアップするのが大変な状況でした。

特に大企業では、この課題が顕著であると考えられます。例えば商社においては投資部門の人が資源部門のことをあまり知らないといった状況があると思います。しかし候補者からすれば、「同じ会社なのに答えられないの?」というように見られてしまいます。

情報が人間の認知能力の限界を超えているものの、候補者には適切な情報をタイムリーに提供したい。この課題を解決するために採用サイトの中にAI採用担当を導入することにチャレンジしました。

例えば、「エクサウィザーズの文化は?」といったソフトな質問を受けた時、ビジネス職の人には「非常にロジカルな文化です」と言うかもしれません。コンサル出身者にとってはそれが良いかもしれませんが、エンジニアには他の訴求ポイントが好まれる可能性があります。

そこで、事実に基づきながら、それぞれの対象者にとって魅力的に響くような回答ができないかということをAIを使ってチャレンジしてきました。そして「AI採用担当」として11月末にリリースしています。

このシステムでは、noteやプレスリリースなどのコンテンツから情報を取得しています。例えば勢いよくアドベントカレンダーなどを書くけれど、コンテンツ数が多すぎてあまり活用されていない企業も多いと思います。それらのコンテンツ資産をAIが有効活用してくれます。

また、事実情報の回答も得意です。例えば

「事業の成長率はいくらですか」

「平均年収はいくらですか」

「男女の賃金格差はどれくらいですか」

「外国人エンジニアの比率はどれくらいですか」

「リモートワークの方針はどうなっていますか」

といった情報は、社外に公開していても、リクルーターが答えられないことがあったり、半年で回答が変わるような情報もあります。こういった情報を、データソースさえ更新すれば間違いなく回答できるようになります。

面接ごとに聞かれる傾向が強い質問については、コンテンツ化しデータベースに登録しておけば、その質問についてのQ&Aが必要なくなります。

候補者に合ったコンテンツが届けられるだけではなく、RAG(参考書を渡すような形)を使っているためAIが適当なことを答えてしまう(ハルシネーション)ことがありません。分からない場合は「申し訳ありません、分かりません」と答えるようにしています。

また、チャットで入力してもらった質問は全てログが取れるので、質問されることが多い内容はコンテンツ化する形でPDCAが回せます。

さらに、質問の先のステップとしてカジュアル面談を申し込んでいただくことも重要だと考えています。その際に、誰と会ってもらうのがいいのかという判断が必要になります。現在エクサウィザーズは300人ほどの社員がいますが、300人全員のバックグラウンドや得意分野、担当している技術などを完璧に覚えることは困難です。

私も200人くらいまでは把握できていて候補者に合った従業員を紹介できていましたが、今では把握しきれなくなってきています。

しかし、AI採用担当では候補者の興味関心に合った情報や、人をレコメンドする仕組みができています。

AI採用担当の特徴や質問例、効果をまとめると以下のようになります。

AI採用担当の特徴

会社のnoteや統合報告書の内容、メンバー個人の情報などを参照してAIが回答してくれる。

質問者の職種、または話を聞いてみたい職種によって、AIが参照するソースが異なるため、回答の内容が変わる

質問に回答した後に「では、この人と話してみませんか?」とカジュアル面談相手もレコメンドされる

最新のnoteなどの参照元をアップデートしておけば、回答も最新の内容になる

カジュアル面談申込率が高いメンバーは上位表示されるようになる

カジュアル面談申込率が低いメンバーはタイトルやカジュアル面談内容の変更をしてPDCAを回せる

AI採用担当の効果

採用担当が把握しきれていないことでも24時間365日回答してくれる

マッチングの精度を高めることができる

よく質問される内容からコンテンツを作れる

不明点を解消でき安心した状態で選考に進んでいただける

スカウトメールにAI採用担当への導線を設置することでカジュアル面談申込が狙える

採用×AIで「これができたらいいな」を実現する

現在では、インタビュー記事などのコンテンツ制作もほとんど生成AIで作れるようになっています。以前は外部のライターを入れて、法務やIRのチェックを入れると合計10時間くらいかかっていたものが、生成AIを活用するとない内製で内容によっては2時間程度で作成可能になりました。簡単なコラムなら15分程度で作れてしまいます。今後コンテンツ制作コストは飛躍的に下がっていき、コンテンツの数は爆発的に増えていくと思います

一方で作成したコンテンツが適切に後者に届かなければ意味がないので、先ほどのレコメンデーションシステムのような形で、その人に合ったものが届けられるようになっていきます。

今後、採用サイトの中には、RAG(参考書を渡して答えてもらう)という仕組みが入っているのが当たり前になり、採用コンテンツはAIで無限に作れるようになり、それを自動化して作成することが一般的になっていくと考えています。こういった形で、「これができたらいいな」「あれができたらいいな」というようなことをどんどん進めています。

私はリクルート出身なのですが、「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という言葉が好きです。AIが出てきたことで、明確に人事が変わっていく瞬間が今なのではないかと思っています。

せっかく時代の変わり目にいるのですから、自分の仕事がどうなるのかと怯えたり、誰かが開拓した道をたどるのではなく、不可逆な変化を自分たちが当事者となって未来を作っていく方が、私は楽しいと思っています。

最近は「これをやりたい」という思いがどんどん実現できるようになってきている実感があります。それを社内の人事として実現したいですし、もしご興味がある方や、周りでこういったことに興味がありそうな方がいれば、ぜひご紹介いただければと思います。

エクサウィザーズでは幸せな社会の実現に向けて、AIを用いた社会課題解決を一緒に推進するメンバーを積極募集しています!

▼募集中の求人一覧はこちら

エクサウィザーズに興味がある方は、以下リンクよりカジュアル面談のお申し込みやAI採用担当に気になることを質問してみてください!

AIが質問に答えたり、あなたにおすすめの社員をレコメンドしてくれます!

カジュアル面談したい社員を一覧から選びたい方はこちらから